营养微生态医学治疗慢性荨麻疹一例

作者:巩艳斌

慢性荨麻疹

慢性荨麻疹的定义是大于6周持续出现或者间歇性出现风团或血管性水肿,也可能同时出现上述两种情况。产生了较为强烈的体感不适,严重影响日常生活和工作。在中国,慢性荨麻疹的患病率约为1.5%,大多数慢性荨麻疹患者是女性,该病可以出现于任何年龄,但更常见于40岁以上。目前尚未有针对慢性自发性荨麻疹的治愈性疗法,经过抗组胺治疗后,然而目前仍有部分患者控制不佳且既往缺乏可靠的后续治疗选择,患者的未满足需求极高。[1]

案例展示

Anla,今年7岁半,2023.11.06因荨麻疹反复发作1年余,加重3个月来门诊咨询。

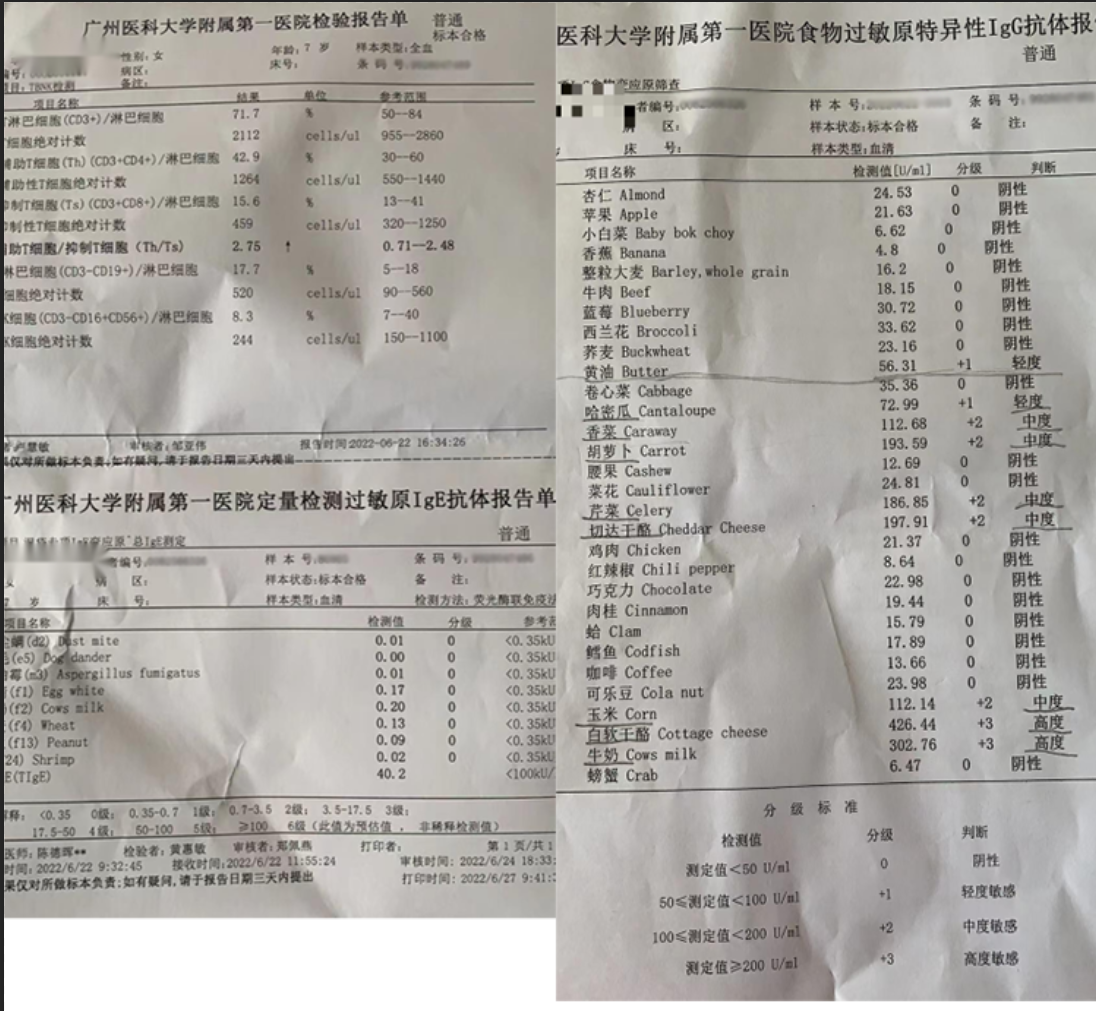

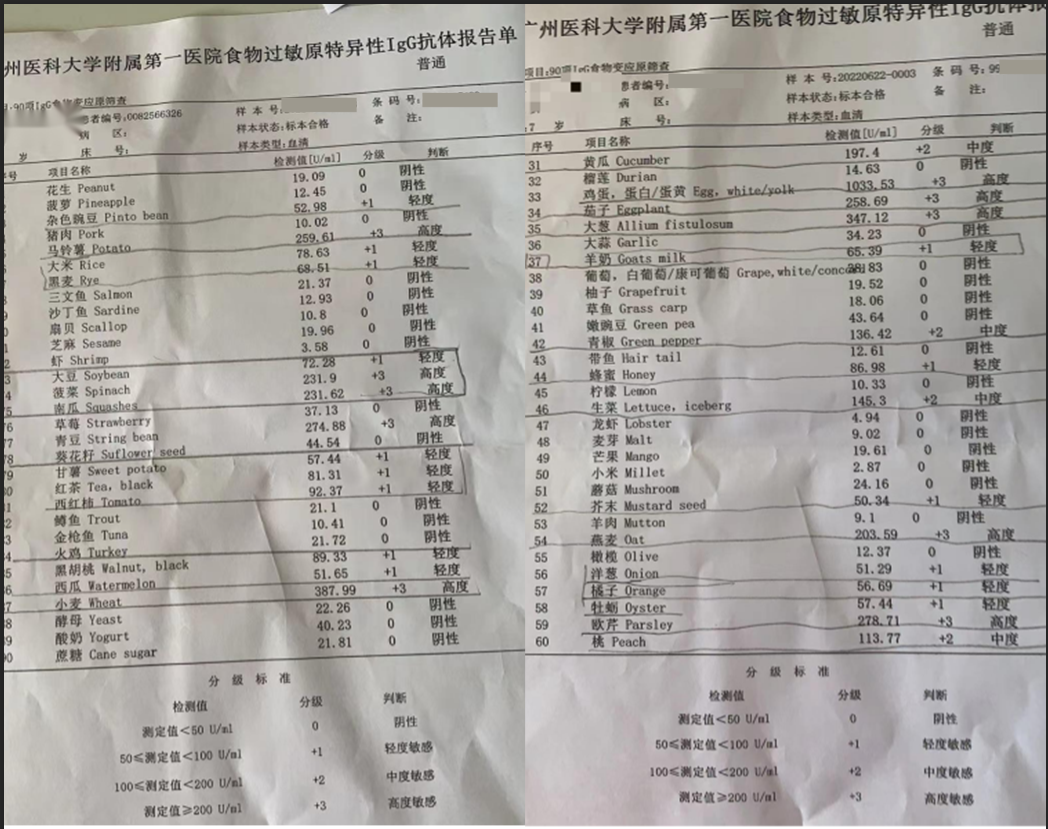

Anla 从4、5岁开始,经常6-7天无法自主排便,需要使用开塞露,服用乳果糖后效果不明显。中间自行好转过一年,6岁秋天开始又需要依赖开塞露排便,2022年家长发现颈部可看到明显的颈部淋巴结凸起,皮肤容易起红色团块状荨麻疹,于广医一院看诊,行食物过敏原IgG检测后发现有包括牛奶、鸡蛋、小麦等数十种慢性过敏食物,结果如下图:

随后在饮食上注意回避检查结果中的高致敏食物,一月后淋巴突起程度减弱,但仍能明显摸到,另外每天能有1-2次排便,颜色形状都很好,荨麻疹仍时不时发作,发作时用外用药(泰国青草膏之类)可以改善。

2023年08月从海边回来后,连续几日吃海鲜(IgG中海鲜为阴性),全身爆发大面积荨麻疹风团、色红,痒甚,服用西替利嗪可改善。9月来身上反复发作荨麻疹,部位通常在脚腕、腰部与大腿根近内裤弹力带处、面部下眼睑和鼻根额头(面部以前几乎没有长过包),其中有3次半夜发包数量和面积扩大后给予服用西替利嗪,第二天好转。

几次发病后孩子黑眼圈明显,且没有随着症状减除而消退。因孩子近期饮食上一直注意回避中高致敏食物,但发病频率越发密集,因此找到我处咨询建议。

专业分析及解决方案

4岁开始便有消化问题,查食物IgG有数十种致敏食物,“肠漏”问题明显,导致体内炎症比较严重,遵循肠道修复”5R原则”,嘱:第一,严格进行致敏食物轮替,饮食方面减少加工食品的食用、优先选择有机谷物、果蔬等;第二,进行营养微生态治疗、补充肠菌制剂,重建肠道菌群平衡;第三,同时补充锌、鱼油、复合维生素等促进肠粘膜修复,养成良好的饮食习惯。

跟家属交代,营养微生态治疗的1个月内,可能会伴随有便秘、腹泻、荨麻疹加重的情况,此为肠道菌群调整的正常反应,此期反应越大,后期效果会越好,如果荨麻疹发作严重时可配合西药控制症状,有情况随时反馈。

跟踪随访、效果评估

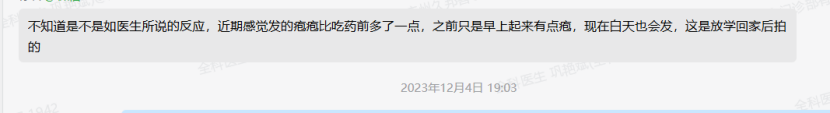

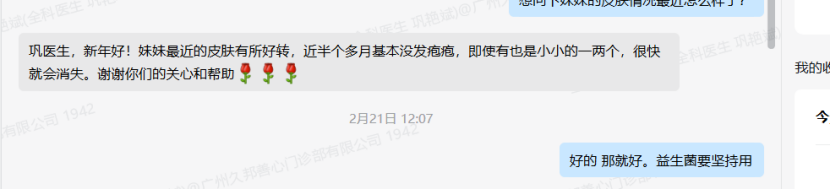

果然,在12月初,服用肠菌制剂1个月左右时,出现荨麻疹加重的情况,还好有提前交代,嘱继续服用益生菌。

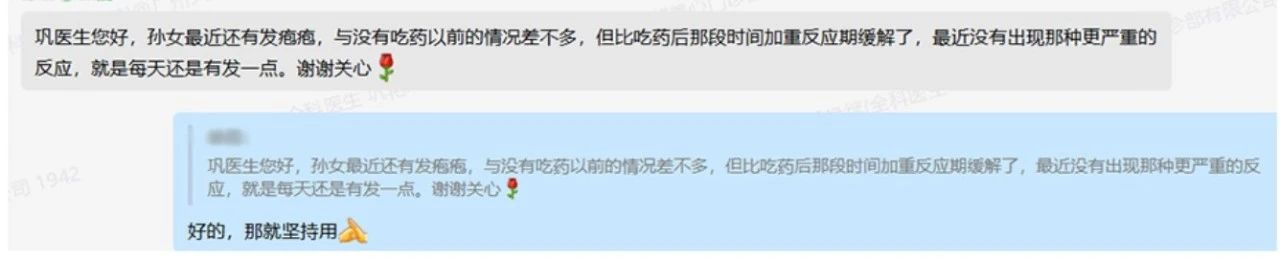

12月13号再随访时,已经不再加重,回到服用益生菌前的状态,嘱继续服用。

2024年02月再次随访时(已经服用肠菌制剂近3个月),已经半个多月没有荨麻疹发作了。目前在继续服用肠菌制剂中。

小结

“更健康的皮肤源于内在”,肠-皮肤轴将健康的皮肤与平衡的肠道微生物组联系起来,大量的研究和数据表明,肠道的健康与皮肤的健康有直接关系[2]。

慢性荨麻疹发作的基本病理过程是肥大细胞和嗜碱性粒细胞异常活化,在荨麻疹的各种潜在机制中,一部分患者具有自身免疫性质的证据不断增加。研究表明,肠道微生物组组成和代谢物的紊乱及其串扰或相互作用可能参与荨麻疹的发病机制[3]。2020年,一项综合分析结合了肠道菌群数据和血清代谢组数据,揭示了肠道微生物相关的脂肪酸和丁酸代谢途径在荨麻疹发病机制中的潜在作用[4]。由Th1/Th2/Th17细胞因子失衡介导的肠道微生物组改变引起的促炎反应可能有助于荨麻疹的发病机制[5]。

在10%-25%的患者中,荨麻疹的病程持续时间超过5年,治疗通常侧重于“症状控制”。目前荨麻疹的治疗主要依赖于使用抗组胺药进行对症治疗,然而,40%–55%的患者对常规剂量的抗组胺药无反应[5]。案例中Angela就是使用各种药物仍然无法控制症状和发作。肠菌制剂已被证明是耐药性荨麻疹的安全有效的治疗选择[5]。Angela经营养肠道微生态治疗方案调整胃肠道后,荨麻疹得到控制,是该治疗的受益者。

格氏乳杆菌、乳酸乳球菌乳亚种、罗伊氏乳杆菌均为肠道源生菌,在胃肠道调理起到抗炎、维持肠道屏障、平衡免疫、促进有益代谢物的作用[6-8]。维生素D在先天和适应性免疫系统中发挥重要作用,多项研究表明,高剂量维生素D补充剂可以显着降低慢性荨麻疹活性,高剂量补充维生素D后,血清中维生素D水平较低的慢性荨麻疹患者往往会有所改善,在慢性难治性荨麻疹治疗中是常用的辅助治疗手段[9]。营养微生态医学为该类患者带来了新希望。

参考文献

[1] 张建中,徐金华. 中国慢性自发性荨麻疹患者疾病负担白皮书[M]. 线上:网络,2022.

[2]Sinha S et al. "The skin microbiome and the guut-skin axis."Clin Dermatol.2021;39(5):829-839.

[3]Wang X, Yi W, He L, Luo S, Wang J, Jiang L, Long H, Zhao M, Lu Q. Abnormalities in Gut Microbiota and Metabolism in Patients With Chronic Spontaneous Urticaria. Front Immunol. 2021 Oct 15;12:691304.

[4]Wang D, Guo S, He H, Gong L, Cui H. Gut Microbiome and Serum Metabolome Analyses Identify Unsaturated Fatty Acids and Butanoate Metabolism Induced by Gut Microbiota in Patients With Chronic Spontaneous Urticaria. Front Cell Infection Microbiol (2020) 10:24.

[5]Krišto M, Lugović-Mihić L, Muñoz M, Rupnik M, Mahnic A, Ozretić P, Jaganjac M, Ćesić D, Kuna M. Gut Microbiome Composition in Patients with Chronic Urticaria: A Review of Current Evidence and Data. Life (Basel). 2023 Jan 4;13(1):152.

[6]孙琳琳.一株格氏乳杆菌免疫调节作用及其调控途径的研究【D】.东北农业大学,2020(04).

[7]SAITO Suguru, et al."Lactococcus lactis subsp. Cremoris C60 induces macrophages activation that enhances CD4+ T cell-based adaptive immunity." Bioscience of Microbiota, Food and Health advpub.0(2022).

[8]Abuqwider J, Altamimi M, Mauriello G. Limosilactobacillus reuteri in Health and Disease. Microorganisms. 2022 Feb 28;10(3):522.

[9]Keumala Budianti W, Mahri S, Almira D. The Role of Adjuvant Therapy in the Management of Chronic Urticaria. Actas Dermosifiliogr. 2023 Jun;114(6):523-530. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2023.02.015. Epub 2023 Mar 4. PMID: 36871821.