被忽视的肠道线索:14岁男孩的十年抗癫痫路迎来转机!

作者:孙朝晖

难治性癫痫

癫痫的发生是由多种病因导致的脑部神经元高度同步化异常放电所致。大多数癫痫患者经过一段时间的单药或者合理的多药联合治疗,可以将癫痫发作有效的控制且获得长期的缓解,但仍有超过1/3的癫痫发作难以控制,成为难治性癫痫(refractory epilepsy RE)。手术切除已被证明能为约 40% - 80% 的手术候选患者提供长期的癫痫发作控制,但对于术后仍有癫痫发作的患者,治疗难度更大。进一步的治疗选择包括持续调整抗癫痫药物(AED),同时等待癫痫发作 “自行缓解” ,或采用迷走神经刺激(VNS)、响应性神经刺激(RNS),或进行二次手术。[1-2]

案例展示

14岁的东东(化名)是经历最坎坷的难治性癫痫患儿之一,茫茫十年抗癫痫路,一次又一次的手术,越吃越多的药物,反复无常的发作......他经历了所有难治性癫痫患儿的典型困境。

十年前,当时仅 4 岁 9 个月的东东无明显诱因呕吐、全身乏力,继而头眼向左偏斜,双上肢上抬且以左侧为著,时有摔倒、手中物品掉落,发作时意识清晰,持续约 10 余秒,发作后左上肢遗留乏力。起初发病约1月发作1次,后渐频繁,每天均有发作,日5-6次,每次数秒至十余秒。当地医院及北京某医院就诊,查脑电图异常,诊断为“癫痫”,曾口服多种药物,效果却不尽人意。期间曾实现9个月无发作,但高热诱发全面强直阵挛发作后病情急转直下。

2016-2019年间,东东经历了三次手术:

2016年--立体定向脑电图(SEEG)引导下致痫灶热凝术;

2017年--右侧顶叶致痫灶切除术;

2019年--扩大切除右侧顶叶-岛叶后部病灶。

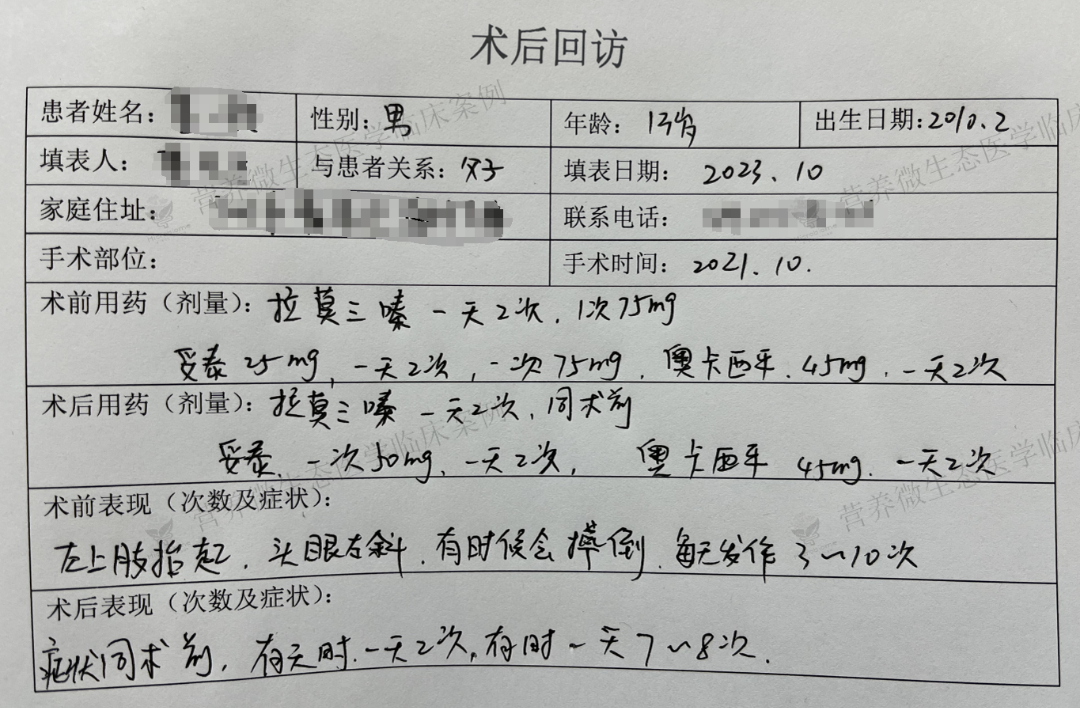

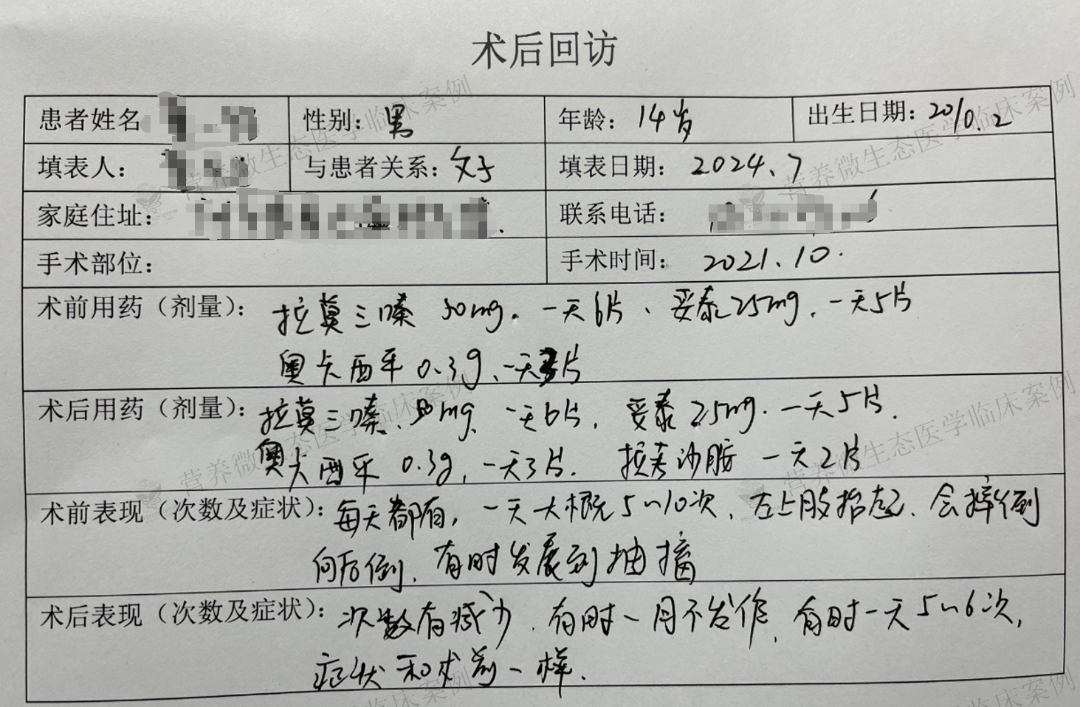

遗憾的是,即使手术范围逐步扩大,术后仍每天发作3-10次,发作形式同前。至2021年最后一次手术后,仍需服用多种药物治疗。据术后两年回访记录,东东虽然术后发作次数有时低于术前最低发作次数,但也有时接近术前最高发作次数,没有呈现出持续稳定的改善情况。

2024年4月的一次随访中,迎来十年抗癫痫路的转折点--被忽视的“肠道线索”:孩子家长反馈,孩子发作前常肚子胀、想吐,第一次发病也是喝完大量牛奶后呕吐诱发。进一步了解发现,东东长期挑食、便秘,胃肠道症状与癫痫波动可能存在时间关联。根据个体化线索发现,东东的发作史、消化道症状高度提示肠道问题与癫痫存在“共病”可能。根据这个情况,我给家长介绍了有多项癫痫临床应用研究验证[3-5]的二代菌脆弱拟杆菌BF839制剂。东东家长经了解后,决定尝试该方案:维持药物治疗,增加每天2袋脆弱拟杆菌BF839制剂(10g/袋),并配合饮食康复计划。

2024年4月底,东东开始服用BF839制剂。此后半年的随访记录令人惊喜:

1个月:已经看到一点效果,对方案满意;

3个月:癫痫发作次数显著减少,发作有所减轻,肠道也有改善,家长认为益生菌发挥了重要作用;

6个月:孩子容易肚子疼有改善,感冒之后病程缩短,发作也较之前有减少症状减轻。

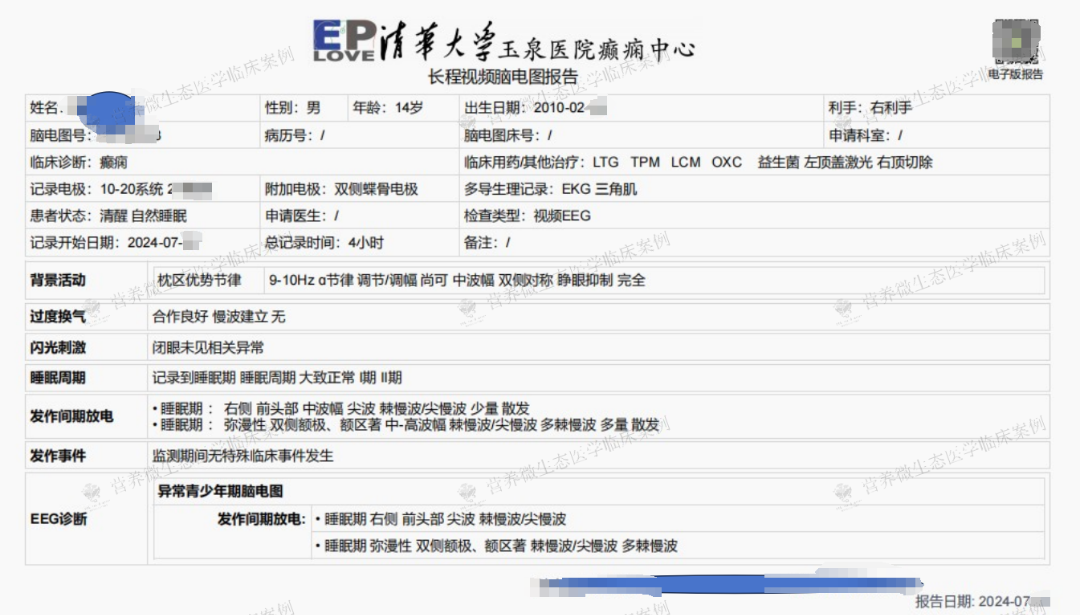

至 2025 年 1 月份的随访反馈,尽管在脑电图检查中尚未观察到明显的改善迹象,但患儿症状的显著变化给予了这个家庭更多战胜疾病的信心。家长表示仍会坚持服用,基本保持每日两包,偶有忘记。

东东的十年抗痫历程印证了难治性癫痫治疗的复杂性,也揭示了肠道微生态调控的潜在价值。随着神经科学与肠道微生态研究的深度融合,癫痫治疗有望突破传统框架,构建多学科协同诊疗的新范式,为更多深陷治疗困境的患儿带来曙光。

专业分析

基于目前的临床经验、研究数据,手术切除,尤其是前颞叶切除术(ATL),仍然是改善药物难治性癫痫(DRE)的有效方法;针对药物难治性癫痫的神经外科手术,如迷走神经刺激术、响应性神经刺激术以及深部脑刺激器等,也在不断发展和改进[6]。对于发作起始区明确的患者,早期进行手术干预可改善癫痫控制情况,并促进发育[7]。然而,癫痫也被认为是一种网络疾病,其由不同大脑区域间的异常电连接引发,癫痫网络由多个致痫程度不同的节点组成;癫痫网络未被完全阻断,或者大脑的遗传分子层面可能促使当前癫痫网络继续演变形成 “新的网络”,会导致手术失败或术后癫痫复发[8]。

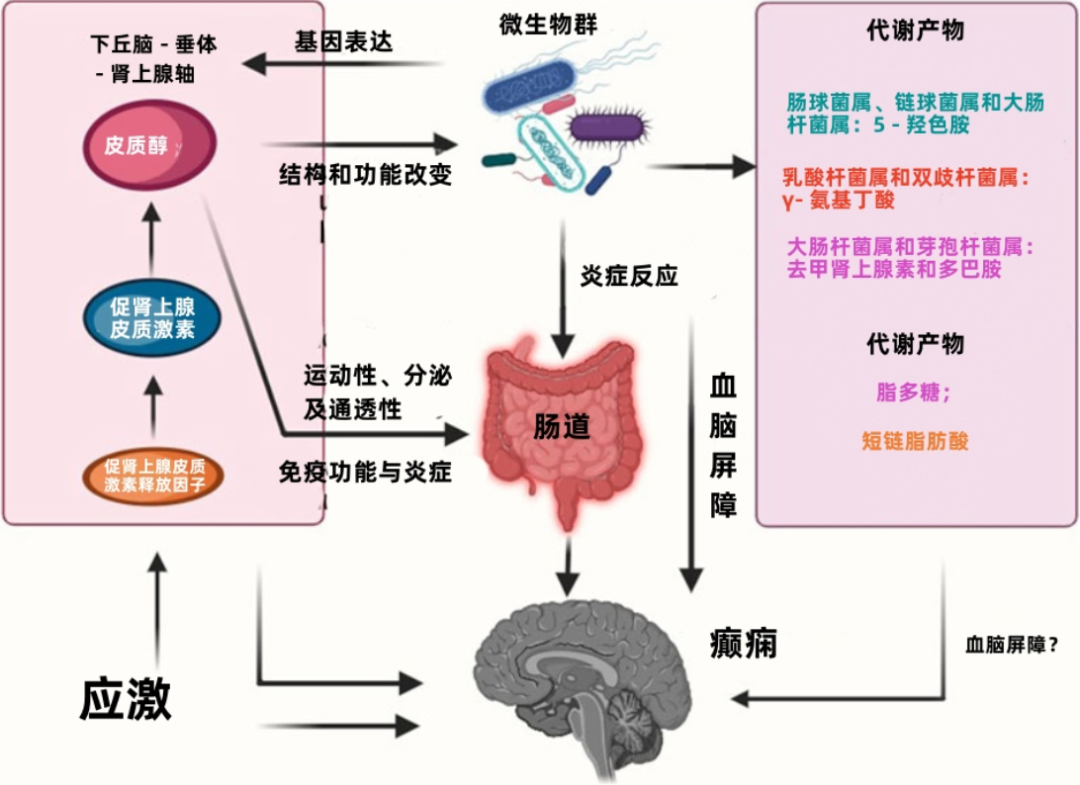

案例中东东在经历多次手术及药物干预后仍未能有效控制癫痫发作,提示传统治疗手段对部分难治性癫痫存在局限性。其病程中暴露的胃肠道症状与癫痫发作的时间关联性,以及脆弱拟杆菌BF839干预后的症状改善,印证了“肠-脑轴”在癫痫病理生理中的关键作用。肠道微生物群通过代谢产物(如短链脂肪酸)、免疫调节及神经递质(如γ-氨基丁酸)等途径影响中枢神经系统活动[9]。

脆弱拟杆菌作为二代益生菌,其荚膜多糖(PSA)可通过平衡Th1和Th2调节免疫,抑制促炎因子释放,修复肠道屏障功能,减少脂多糖等毒素入血引发的神经炎症[10];产生γ-氨基丁酸,促进共生菌存活、代谢产生短链脂肪酸[11]。东东的肠道菌群紊乱可能加剧了脑内兴奋/抑制失衡,而脆弱拟杆菌BF839的定植可能通过菌群重构改善了这一状态,其免疫调节作用还体现在患儿感冒病程缩短等全身获益 。

尽管脑电图尚未显示结构性改善,但临床症状的缓解提示微生物干预可能优先作用于功能性通路。该病例进一步支持了多学科诊疗的必要性,尤其是神经内外科与微生态学的交叉融合,同时优化益生菌-药物协同方案,关注肠道微生态干预对儿童神经发育的长期影响。

参考文献

[1]连雨晴,赵玉华,.难治性癫痫的研究现状【J】.西藏医药,2024,(06):153-155.

[2]Krucoff MO, et al. Rates and predictors of success and failure in repeat epilepsy surgery: A meta-analysis and systematic review. Epilepsia. 2017 Dec;58(12):2133-2142.

[3]邓宇虹,林楚慧,操德智.脆弱拟杆菌(BF839)辅助治疗难治性癫痫有效性的初步临床研究[J].癫痫杂志,2021,7(04):288-295.

[4]陈鸿.脆弱拟杆菌BF839辅助治疗儿童药物难治性癫痫的随机双盲对照临床研究[D].汕头大学,2022.

[5]林楚慧,曾婷,吴倩仪,等.脆弱拟杆菌839治疗新诊断“可能的自身免疫相关癫痫”的疗效[J].癫痫杂志,2022,8(04):298-304.

[6]Dong H, Shi J, Wei P, et al. Comparative Efficacy of Surgical Strategies for Drug-Resistant Epilepsy: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. World Neurosurgery, 2025, 195: 123729.

[7]Shi J, Sun Z, et al. Phenotype and surgical management of drug-resistant epilepsy in patients with COL4A1 and COL4A2 variants. Epilepsia Open. 2025 Mar 8.

[8]Jehi L. Outcomes of Epilepsy Surgery for Epileptic Networks. Epilepsy Curr. 2017 May-Jun;17(3):160-162.

[9]Zhu H, Wang W, Li Y. The interplay between microbiota and brain-gut axis in epilepsy treatment[J]. Frontiers in Pharmacology, 2024, 15: 1276551.

[10]Deniz E,L D K. Finding a needle in a haystack: Bacteroides fragilis polysaccharide A as the archetypical symbiosis factor.[J]. Annals of the New York Academy of Sciences,2018,1417(1).

[11]Strandwitz P, etl. GABA-modulating bacteria of the human gut microbiota. Nat Microbiol. 2019 Mar;4(3):396-403.